Geographie Infothek: Gebirgsbildung

Geo News

Anthropo-Geographie

Physische Geographie

Länder & Regionen

Sonstiges

Infoblatt Bruchschollengebirge

Entstehung von Bruchschollengebirgen am Beispiel von Mitteleuropa

Bruchschollengebirge (Klett)

Entstehung von Bruchschollengebirgen am Beispiel Mitteleuropa

Die Mittelgebirge Deutschlands wie der Harz oder das Rheinische Schiefergebirge sind weit älter als die Alpen und zählen zu den Bruchschollengebirgen. Die Entstehung des Gebirgssockels, aus welchem später die mitteleuropäischen Bruchschollengebirge hervorgingen, reicht weit in die Erdgeschichte, in das Karbon (ca. 350 bis 290 Mill. Jahre vor heute) zurück. Während gebirgsbildender Vorgänge im Karbon kollidierten die beiden Kontinente Laurasia (heutiges Nordamerika) und Gondwana (unter anderem Afrika) unter Bildung eines riesigen Gebirgsgürtels. Dieser Gebirgsgürtel zieht sich heute von Amerika über das nordwestliche Afrika, die Iberische Halbinsel bis nach Mitteleuropa. Durch die starke Deformation durch erdinnere Kräfte während der Bildung und durch weitere Aufschmelz- und Abkühlungsvorgänge wurde das Gesteinsmaterial stark verfestigt (konsolidiert), da es alle Phasen der Faltengebirgsbildung durchlaufen hat. Im Anschluss an diese Gebirgsbildung gewannen jedoch Abtragungskräfte die Oberhand, die schließlich durch Senkungsbewegungen ergänzt wurden. In der Folge der Abtragungs- und Senkungsprozesse wurde das ehemalige Gebirge eingeebnet und verfiel schließlich der Eindeckung, d. h. Sedimente, abgelagert durch Flüsse, lagerten sich über dem Gebirgsrumpf ab. Es blieben leicht gewellte Hochflächen zurück.

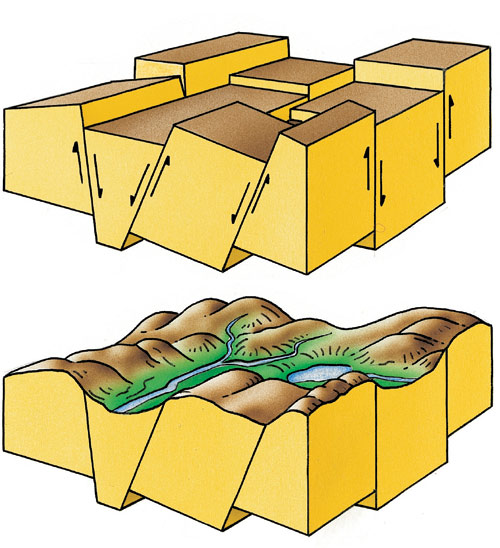

Im Zuge der Entstehung der Alpen im Tertiär vor ca. 100 Millionen Jahre (alpidische Gebirgsbildung) gerieten auch die alten verfalteten und eingeebneten Gebirgsrümpfe wieder unter starken Druck. Da dieser Gebirgsrumpf jedoch bereits metamorph überprägt und somit stark verfestigt wurde, war keine weitere Deformation im Sinne von Faltung möglich. Der Druck der Afrikanischen Platte, die sich Richtung Norden schob, wirkte sich auch auf den starren Gebirgsrumpf aus. Durch die starken inneren Kräfte und die geringe Verformbarkeit zerbrach der Gebirgsrumpf in viele einzelne Schollen. Als Folge des Druckes und durch lokale Hebungs- und Senkungsvorgänge wurden die Schollen gegeneinander versetzt. Dadurch entstehen Schollengebirge, die von einer Vielzahl von Bruchlinien durchzogen werden. Dabei können die einzelnen Schollen vertikal gehoben oder gesenkt sowie horizontal gegeneinander verschoben werden. Je nach Bewegung der Schollen zueinander resultieren unterschiedliche Oberflächenformen, die das Bruchschollengebirge charakterisieren.

Im Kontext